札幌市中央区東本願寺前駅にある、初心者向けスポーツジム フィットメソッドです。

今回は「クロスエデュケーション効果とは? 片側トレーニングの有効性について」というタイトルで記事を書いていきます。

一方のトレーニングはもう一方の筋力に影響を及ぼす?

Training load but not fatigue affects cross-education of maximal voluntary force

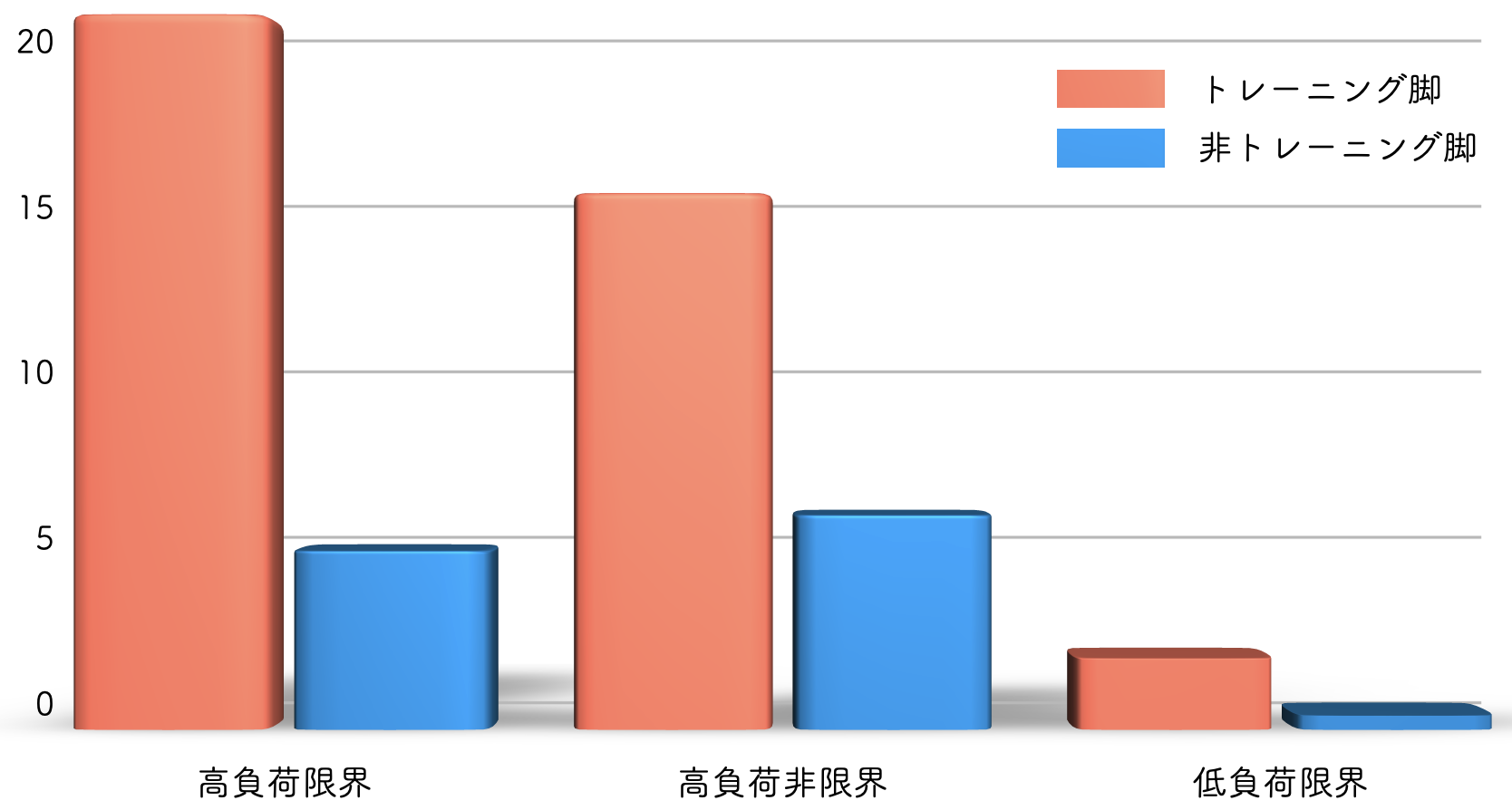

この研究では、レクリエーションレベルに活動的な若年男性を「高負荷限界」「高負荷非限界」「低負荷限界」の3グループに分け、片脚レッグエクステンションを週4日・計4週間に渡り実施し「トレーニングをした脚」および「トレーニングをしていない脚」で筋力 = 1RMがどのように変化するのかについてを調べています(本当はもう1つコントロールグループも用意されているのですが、説明をわかりやすくするため省略しています)。

各グループの概要と結果は以下の通りです。

・高負荷限界:75%1RMで限界までを3セット。

・高負荷非限界:75%1RMで限界の半分までを6セット。

・低負荷限界:25%1RMで限界までを3セット。

< 結果 >

・高負荷限界グループはトレーニングをした脚で20%、トレーニングをしていない脚で5%片脚レッグエクステンションの1RMが有意に増加した。

・高負荷非限界グループはトレーニングをした脚で15%、トレーニングをしていない脚で6%片脚レッグエクステンションの1RMが有意に増加した。

・低負荷限界グループはトレーニングをした脚で2%、トレーニングをしていない脚で0.4%片脚レッグエクステンションの1RMが増加したが有意な変化ではなかった。

〜 解説 〜

先ほどの研究では、日常的に活発な若年男性を「高負荷限界グループ」「高負荷非限界グループ」「低負荷限界グループ」のいずれかに割り当てました。

高負荷限界グループは「75%1RMで限界までを3セット」と指示されており、これは「最大持ち上げることのできる重量の75%の重さを使用して、疲労困憊に至るまで可能な限りの反復を3セット」になります。

高負荷非限界グループは、1つ目の高負荷限界グループと扱う重量は等しく定められていますが「限界の半分までを6セット」と、反復回数 & セット数を異らせたようです。しかし「トータル何回反復したか?」は、高負荷限界グループも高負荷非限界グループも同じになります。

低負荷限界グループは「25%1RMで限界までを3セット」と指示されており、これは「最大持ち上げることのできる重量の25%の重さを使用して、疲労困憊に至るまで可能な限りの反復を3セット」です。よって、高負荷グループと比べて扱う重量がかなり制限されるため、反復回数は劇的に増えることになります。

こういった条件のもと、彼らは片脚レッグエクステンションを週4日・計4週間に渡り実施しました(右脚だけ鍛える方もいれば、左脚だけ鍛える方もいます)。

そして、介入前と介入後で「トレーニングをした脚」および「トレーニングをしていない脚」にて、片脚レッグエクステンションの1RM = 最大何kg持ち上げることができるか? をテストした結果、

・高負荷限界グループはトレーニングをした脚で20%、トレーニングをしていない脚で5%片脚レッグエクステンションの1RMが有意に増加した。

・高負荷非限界グループはトレーニングをした脚で15%、トレーニングをしていない脚で6%片脚レッグエクステンションの1RMが有意に増加した。

・低負荷限界グループはトレーニングをした脚で2%、トレーニングをしていない脚で0.4%片脚レッグエクステンションの1RMが増加したが有意な変化ではなかった。

とのデータが得られたみたいです。

研究結果からいくつかを読み取ることができるのですが、注目すべきは「トレーニングをしていない脚なのにも関わらず、高負荷を使用したグループでのみ筋力の向上が確認された」という点でしょうか。

一般的に、トレーニングの効果は鍛えた部位に対して現れるのが普通ですが、左右においては鍛えていない部位に対しても現れる時があります。

つまり、右脚(右側)だけを鍛えたのに左脚(左側)も鍛えられた、左脚だけを鍛えたのに右脚も鍛えられた、的な感じです。

片側を鍛えると反対側も鍛えられる、この現象は「クロスエデュケーション効果」と呼ばれており、特にリハビリの現場で活用されている印象を受けます(右脚を骨折し安静にした場合どんどん筋力は落ちるけど、問題のない左脚でトレーニングを行えばその低下を抑制することができる)。

しかし、クロスエデュケーション効果は低負荷を使用したグループで確認されていないことを踏まえると、適切な「やり方」が存在するのかもしれません。

それに関しては、また別のブログで触れる予定です。

最後に

今回は「クロスエデュケーション効果とは? 片側トレーニングの有効性について」というタイトルで記事を書いてきましたがいかがだったでしょうか?

こちら「【怪我からの復帰】片方だけのトレーニングの効果は反対側にも現れる」も併せてご一読いただけると、理解がさらに深まるかと思います。

次回作もご期待ください。

札幌市近郊にお住いの方は、新しいカタチ ビギナー特化の フィットメソッド か

施設占有 完全マンツーマンのパーソナルトレーニングジム スタイルメソッド をご利用ください。