札幌市中央区東本願寺前駅にある、初心者向けスポーツジム フィットメソッドです。

今回は「持久系スポーツの競技力向上を目的としたトレーニングは低負荷ではなく高負荷がオススメ ①」というタイトルで記事を書いていきます。

長文、二部作です。

はじめに

マラソンやトライアスロンなど、いわゆる「持久系スポーツ」のパフォーマンスを高める手段として、近年トレーニング(厳密にはウエイトトレーニング)が注目を集めています。

3年前に公開された「Yahoo! ニュース」ではありますが、日本を代表する長距離種目のトップアスリートも、積極的にトレーニングを取り入れている(いた?)みたいです。

持久系スポーツに筋トレ? タイムが遅くなるとかむしろパフォーマンスは下がりそう、と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、トレーニングは競技力向上において良い影響を及ぼした、的な報告はいくつもなされており、プログラムに組み込まない手はありません。

しかし、一口にトレーニングとは言えどそれには適切なやり方が存在し、むやみやたらに追い込んでは逆効果に繋がるリスクも考えられます。

では一体どのようなトレーニングを行えば、効率的に持久系スポーツのパフォーマンスを高めることができるのでしょうか?

結論からお伝えすると、これは意外にも低負荷ではなく高負荷、つまり低重量・高回数ではなく「高重量・低回数」のトレーニングがオススメです。

解説

まず、持久系スポーツでは文字通り「持久力(心肺持久力とか筋持久力とか呼ばれるもの)」が求められます。

マラソンでは42.195㎞、トライアスロンではスタンダードディスタンスで51.5㎞もの距離を走破するため、筋が繰り返し収縮し続ける能力 = 筋持久力は不可欠、非常に重要な要素と捉えて差し支えないでしょう。

一方、筋肉量に関してはほぼ求められません。

筋肉量の増加はイコール体重の増加でもあり、同じ速度で移動するにも多くのエネルギーを使うとか、特にランニングでは着地の際強い衝撃が生じるとか、そういったデメリットが危惧されるためです。

極論、筋肉量が “0” に近いと歩くことすらままならなく、そこまで少なすぎるのも問題かと感じますが、過度な増加はやはり避けるに越したことはありません。

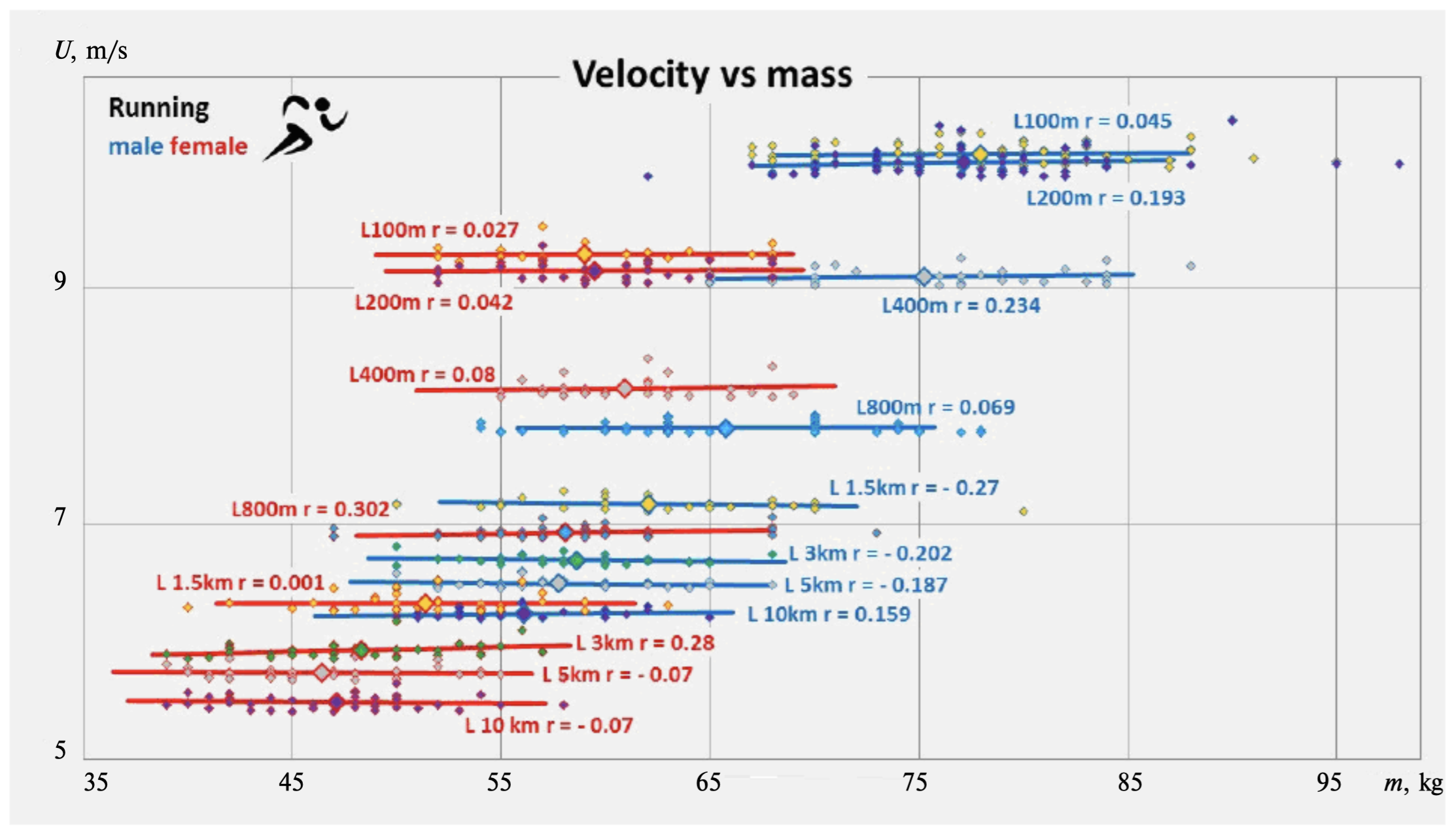

上の図は、ランニング競技における速度と体重の関係を示した「Optimal Body Masses for Different Olympic Sports」より引用のグラフで 縦軸:速度 横軸:体重 青線:男性アスリート 赤線:女性アスリート を表しており、長距離ほど軽量が有利になる傾向が確認され、数値からも持久系スポーツでは筋肉量(正確には体重)の増加は望ましくないと言えそうです。

よって、持久系スポーツで好成績を収めるためには、必要最低限の筋肉量を確保し、性能 = 筋持久力をぐんぐんレベルアップさせるような対策・努力が大切だとまとめられるでしょう。

先ほど「持久系スポーツで好成績を収めるためには、必要最低限の筋肉量を確保し、性能 = 筋持久力をぐんぐんレベルアップさせるような対策・努力が大切だ」と記載しましたが、これを達成する方法は至ってシンプルで、競技そのもの自体に取り組めばOKです。

マラソンならマラソンの、トライアスランならトライアスロンの競技練習に励めば、筋持久力は自ずと改善します。

最初からハードに飛ばす理由は一切なく、無理のない短め・ゆっくりめでスタートし、慣れ次第次の段階へと進めば怪我の危険性も抑えられることでしょう。

そして冒頭で触れた通り、競技練習にプラスしてトレーニングも追加すれば、持久系スポーツのパフォーマンスはさらに高まるはずです。

では一体どのようなトレーニングを行えば良いのかというと、低負荷ではなく高負荷、つまり低重量・高回数ではなく「高重量・低回数」になります。

一般的に、持久系スポーツの競技力向上を目的としたトレーニングには「低重量・高回数」が採用される印象を受けており、事実私もパーソナルトレーナーをはじめた初期の頃は、これこそが正解だと信じて疑いを持たなかった時期もあるのですが、言葉を濁さずに答えると、この考え方はほとんどの場合好ましくありません。

前置きとして、確かに低重量・高回数でのトレーニングは、筋持久力の改善に最も有効な負荷であるとの研究結果が多数得られています。参考:筋持久力とは何ですか? 局所的な疲労が蓄積されにくい身体を作るために

低重量・高回数でトレーニングを行い → 筋持久力が改善し → 持久系スポーツのパフォーマンスを高める、という流れが起こりそうな気配です。

が、低重量・高回数でトレーニングを行い → 筋持久力が改善し、は起こりえど、→ 持久系スポーツのパフォーマンスを高める、までは辿り着かない可能性が想定されます。

なぜなら、低重量・高回数でのトレーニングは、筋持久力の改善に最も有効な負荷である以外に、筋肉量を増加させる負荷でもあるからです。

通常、筋肉量の増加を目的としたトレーニングには、10回前後で限界が来る重さ = 70% 〜 80%1RMが時間効率・疲労の観点から推奨されている反面、もっと軽い20回前後は楽にできる重さ = 30 〜 50%1RMを用いても、疲労困憊まで実施することで同等の筋肥大が認められています。

去年の2024年公開の「アンブレラレビュー」でも言及されており「低負荷(60%1RM未満、または15RM以上)でも筋肉量の増加は同様に期待できる」と結論付けられました。

勘の良い方ならすでにお気づきかもしれませんが、低重量・高回数のトレーニングでもたらされる成果は、筋持久力の改善 + 筋肉量の増加であり、前者においては持久系スポーツのパフォーマンスを高めることはあれど、後者においては持久系スポーツのパフォーマンスを低めると考察できます。

繰り返しになりますが、低重量・高回数でトレーニングを行い → 筋持久力が改善し、は起こりえど、ここには筋肉量の増加 = 体重の増加が加わり、→ 持久系スポーツのパフォーマンスを高める、までは辿り着かない可能性が想定されるわけです。

メリットがデメリットで打ち消される、と表現するとわかりやすいでしょうか。

※ 個人的な経験論に過ぎませんが、絶対にメリットがデメリットに打ち消されるとは限らず、例えば運動経験の全くない初心者に対しては、メリットがデメリットを上回る & デメリットがメリットになるケースもある気はします。

もっともここまでの話を聞くと、じゃあ低重量・高回数ではなく「超低重量・超高回数」でのトレーニングだとどうか? と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

なかなか鋭い視点で、20%1RMのような軽すぎる重さは、筋肉量を増加させる負荷としては不十分とのデータも見られています。参考:軽すぎる重さではトレーニングの効果を期待できない? 筋肥大と筋力向上

マラソン選手やトライアスロン選手では、ボディビルダーのように肥大しない原因でもあります。

そのため、100回 〜 200回以上(なんなら500回 〜 1000回以上)反復可能な超低重量・超高回数でトレーニングを行えば、筋持久力の改善 + ほんのちょっとの筋肉量の増加に留まり、最終的に持久系スポーツのパフォーマンスを高める、まで辿り着く可能性も想定されることでしょう。

ただ一旦立ち止まり、俯瞰でこの状況を眺めていただきたいのですが、雨がひどくて外を走れないとか、海が荒れてて泳げないとか、自転車が壊れて乗れないとか、そういった特段の事情は別にして、もしそれならマラソンはマラソンの、トライアスランはトライアスロンの競技練習に励んだ方が、ランのフォームも修正できたり、スイムの泳法も習得できたり、バイクのポジションも調整できたりと有益ではないでしょうか?

スクワットを自重で1000回みたいに超低重量・超高回数でのトレーニングで享受できる適応は、そもそも持久系スポーツの競技練習そのもの自体で享受できる適応であり、あえてプログラムに組み込む必要性は薄れます。

競技力向上を目的としたトレーニングの根幹は「当該スポーツでは手に入れることが難しい適応 = 身体能力を安全かつ効果的に手に入れること」です。

したがって、持久系スポーツのパフォーマンスを高める = 低重量・高回数のトレーニングとは必ずしも成り立ちません。

最後に

今回は「持久系スポーツの競技力向上を目的としたトレーニングは低負荷ではなく高負荷がオススメ ①」というタイトルで記事を書いてきましたがいかがだったでしょうか?

次回作もご期待ください。

札幌市近郊にお住いの方は、

ぜひ フィットメソッド をご利用ください。