札幌市中央区東本願寺前駅にある、初心者向けスポーツジム フィットメソッドです。

あまり聞き馴染みのない言葉かもしれませんが、トレーニングの文脈において用いられる概念の1つに「スティッキングポイント」と呼ばれるものがあります。

インターネットで「スティッキングポイント」と検索をかけると、

・可動範囲(ROM)の中で挙上が最も困難となるポイント。

・最も筋出力が弱くなるポイント。

・動きのスティッキング(立往生)するポイント。

のような説明が見られ、少し専門的には「リフト動作を継続する難度が不釣り合いに大きく上昇する位置」と一般に認識されています。

スティッキングポイントは、トレーニングで扱える重さに影響を及ぼしたり、ウエイトリフティングやパワーリフティングなど競技そのものの成績に直接関係したり、またフォームの乱れから生じる傷害のリスクを高める要因になる等の可能性が考えられ、特に中級以上のトレーニーでは広い理解があるに越したことはありません。

しかしこのスティッキングポイントは案外奥が深く、似たコンセプトに「スティッキング領域」も挙げられており、おそらく後者はさらに聞き馴染みのない言葉なのではないでしょうか?

今回は「筋トレの “スティッキングポイント” とは何ですか? スティッキング領域との違い」というタイトルで記事を書いていきます。

スティッキングポイント

Understanding and Overcoming the Sticking Point in Resistance Exercise

やや古くはあるのですが、スティッキングポイントについてを検討したレビューが2016年に公開されています。

まず、スティッキングポイントの定義は研究者によって若干異なり、有名なものとしては「負荷(重り)の上昇速度が低下する、あるいはゼロになる位置」が挙げられます。

ベンチプレスを想像していただければわかりやすいかと思いますが、追い込むにつれバーベルの挙上スピードは遅くなり「持ち上げられるのか? それとも潰れてしまうのか?」といった踏ん張りどきに到達するはずです。

しかしこの定義は直感的にイメージしやすいものの、そもそも全てのリフトは開始時および終了時静止しており、負荷の上昇速度が増加し続ける & 低下し続けることはあり得ないとの理由から「不十分」であると言えるでしょう。

先述した問題を解決するため、別の研究者によると「スティッキングポイント」ではなく、より柔軟な概念「スティッキング領域(sticking region)」を用いるのが好ましいみたいです。

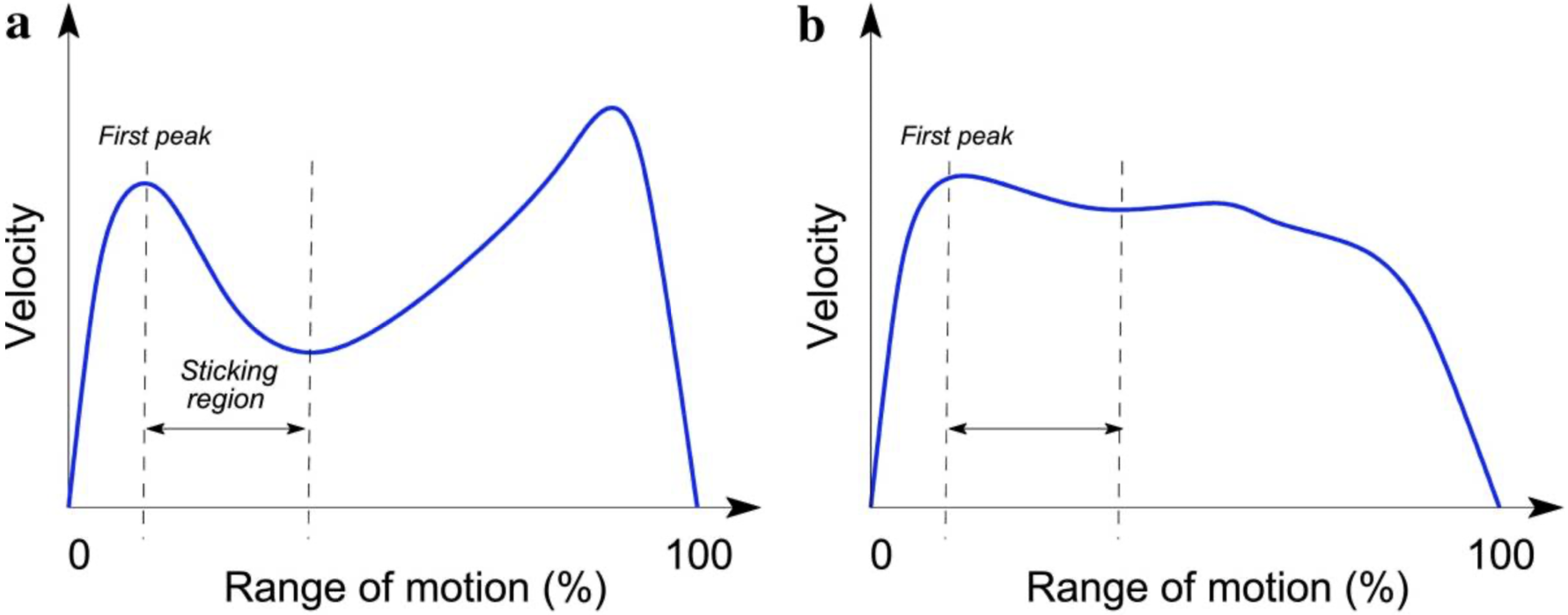

スティッキング領域は「負荷の上昇速度が最初のピークに達したところから、その後最初に最小値に達したところまでの範囲」とし、下左図aが該当します。

しかしこの概念も直感的にイメージしやすいものの、負荷の上昇速度低下率の定量化が難しく、上右図bの最初のピークに達したところから、わずかな下振れのみでスティッキング領域とみなすのは曖昧です。

また、負荷の上昇速度低下率は疲労で変化し、場合によっては可動域の大半がスティッキング領域として機能するため、こちらも「不十分」であると言えるでしょう。

これまでは「負荷の上昇速度」でしたが「力」に着目した定義も存在し「負荷に対して有効な力を発揮することが明確に困難になる点」をスティッキングポイントの定義と採用する研究者も散見されます。

しかしこの定義も、

収縮速度が増すほど力発揮が減る筋の特性を考えると、負荷の上昇速度が非常に高いときリフターは大きな力を発揮できない。とすると、例えばバーベルが最も速く動いている = バーベルを最も簡単に持ち上げられている局面、がスティッキングポイントになる奇妙な結論に至る。

との理由から「不十分」であると言えるでしょう。

では、とどのつまりスティッキングポイントをどう定義すれば上記の問題点をクリアできるのかと言うと「一時的な筋力の限界まで動作を行った際に失敗(潰れる)が起こるポイント」が有用だとこの研究者は説いています。

明確で誤解の余地なく、既存の欠点を排除できるとのことです。

最後に

今回は「筋トレの “スティッキングポイント” とは何ですか? スティッキング領域との違い」というタイトルで記事を書いてきましたがいかがだったでしょうか?

スティッキングポイントのメカニズムやトレーニングへの応用は、いずれ別のブログで紹介する予定です。

次回作もご期待ください。

札幌市近郊にお住いの方は、新しいカタチ ビギナー特化の フィットメソッド か

施設占有 完全マンツーマンのパーソナルトレーニングジム スタイルメソッド をご利用ください。