札幌市中央区東本願寺前駅にある、初心者向けスポーツジム フィットメソッドです。

スクワットは、大腿四頭筋や大臀筋など主に下肢の筋群を強化できる優れたエクササイズですが、足幅についてをインターネットなんかで検索すると「肩幅程度に開く」と解説しているWEBサイトを多く見かけます。

基本的にはそれで問題ないかと思うのですが、高身長の方がスクワットを行う場合は、肩幅よりもさらに広く足幅を構えた方が良いかもしれません。

今回は「【高身長の方必見】スクワットの適切な足幅は身長 ≒ 大腿骨長や脛骨長等で変わる」というタイトルで記事を書いていきます。

スクワットの足幅について

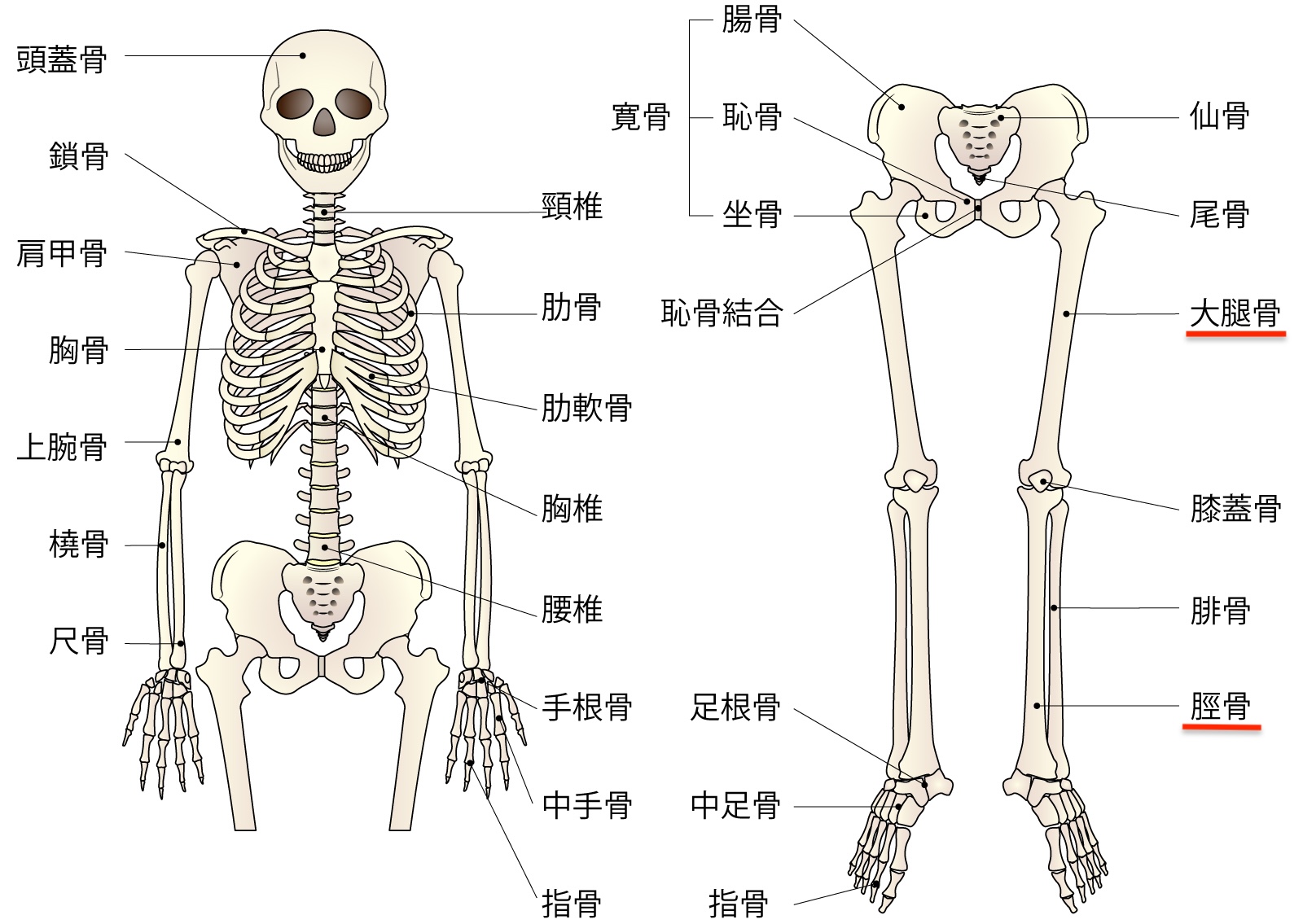

まず、私たちの太ももには「大腿骨」スネには「脛骨」と呼ばれる骨が存在しており、身長が高くなるに従いそれらも長くなります。

これに関しては当たり前と言えば当たり前ですが、ここで重要なのは「身長の高さによって、大腿骨と脛骨の長さの比率は異なる」という点です。

遺跡から骨が発掘されたり、何らかの事件に絡んで遺体一部の骨が発見されることが稀にありますが、特に大腿骨や脛骨はそのようなときに身長を推定する材料として利用されており、日本人の場合は「工藤の計算式」といって、以下の式が頻繁に用いられます。

・身長 (㎝) = 大腿骨長 × 2.5 + 56

・身長 (㎝) = 脛骨長 × 3.3 + 47

この計算式を応用し、各身長における大腿骨長・脛骨長、およびそれらの比率を表に示したものが以下です。

| 身長 (㎝) | 大腿骨長 (㎝) | 脛骨長 (㎝) | 比率 |

| 150 | 37.6 | 31.2 | 1.205:1 |

| 160 | 41.6 | 34.2 | 1.216:1 |

| 170 | 45.6 | 37.3 | 1.222:1 |

| 180 | 49.6 | 40.3 | 1.230:1 |

| 190 | 53.6 | 43.3 | 1.238:1 |

| 200 | 57.6 | 46.2 | 1.248:1 |

そして、大腿骨長に脛骨長をプラスし「下半身の長さ」と定めると (厳密には違いますが) 、今度はそこから各身長における「上半身の長さ」およびそれらの比率も求めることができます。

| 身長 (㎝) | 下半身 (㎝) | 上半身 (㎝) | 比率 |

| 150 | 68.8 | 81.2 | 1:1.180 |

| 160 | 75.8 | 84.2 | 1:1.110 |

| 170 | 82.9 | 87.1 | 1:1.050 |

| 180 | 89.9 | 90.1 | 1:1.002 |

| 190 | 96.9 | 93.1 | 1:0.961 |

| 200 | 103.8 | 96.2 | 1:0.927 |

要は、身長が高くなるほど「脛骨長に対する大腿骨長の比率は大きくなり、下半身の長さに対する上半身の長さの比率は小さくなる」ということです。

全くもって悪意はありませんし、当然に個人差も存在するのですが、もっと聞き慣れた言葉で表すと『身長が高くなるほど「スラーッと脚が長いモデル体型」に近づき、身長が低くなるほど「胴長短足」に近づく』と言い換えて差し支えないでしょう。

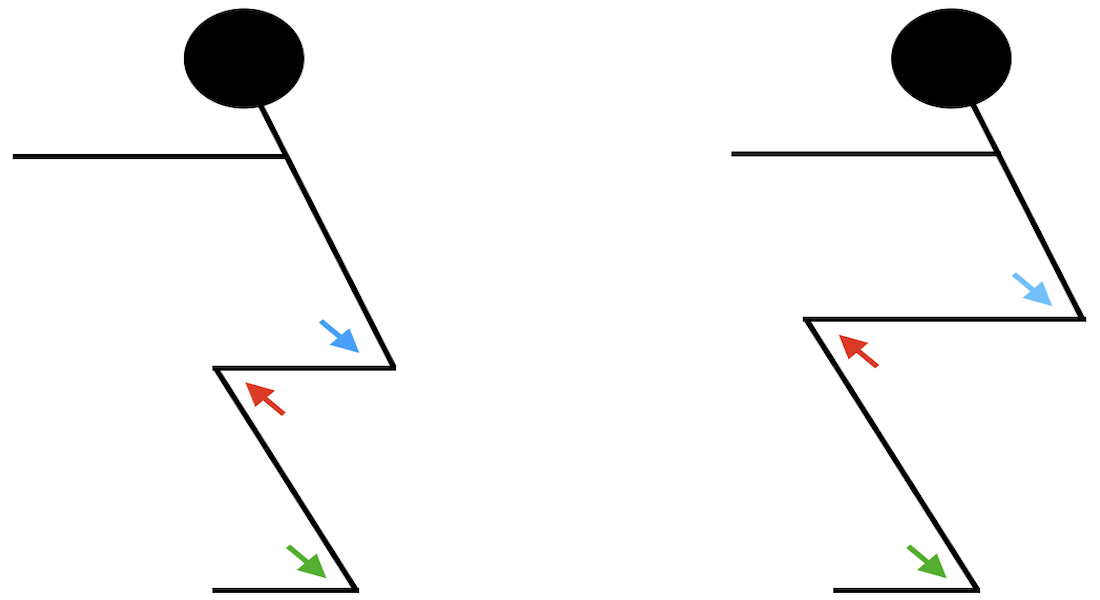

ここから本題に入りますが、低身長と高身長の2人がいたとして「肩幅程度に足幅を開き、太ももが床と平行になるまでスクワットを行ってください」と指示を出したとします。

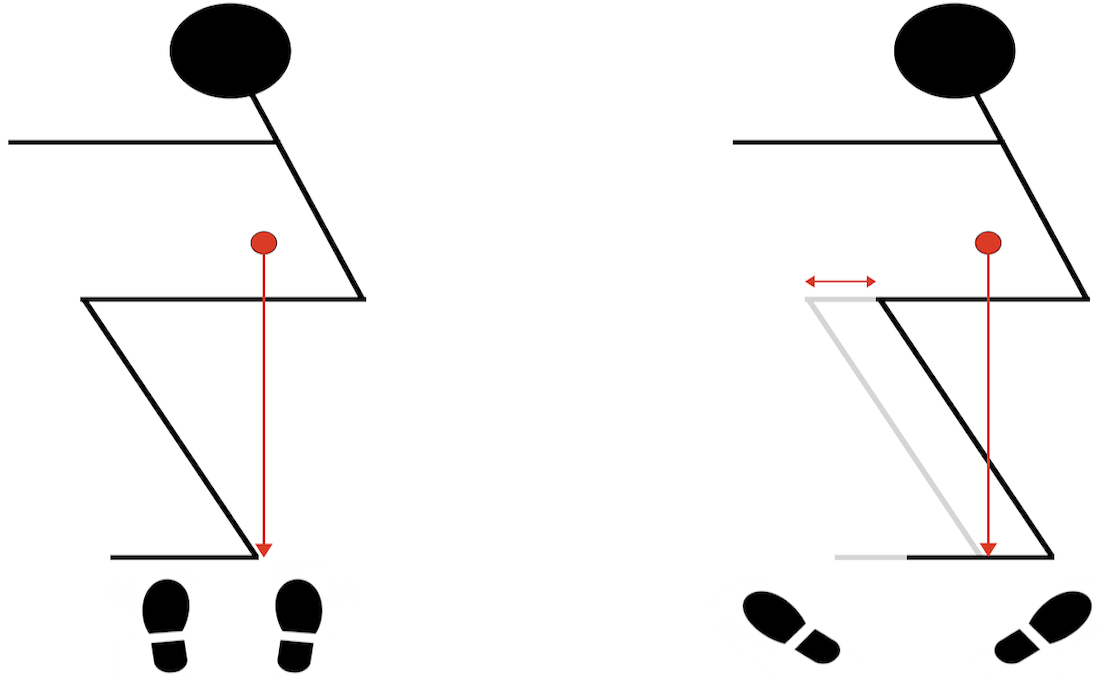

上のイラストは、左:低身長 右:高身長を同じサイズに直して横方向からをザックリ描いたもので、各セグメントの長さは正確ではありませんが、だいたいこんな感じになるはずです (それ以外の要素である股関節・膝関節・足関節の屈曲角度などは統一しています) 。

しかしこうすると、大抵の場合下のような問題が生じます。

低身長では重心線が支持基底面に収まる = 安定した動作を行えるのに対し、高身長では臀部や頭部が後方へと移動する関係で重心線が支持基底面から外れる = 後ろに転倒しやすく安定した動作を行うのが困難になるわけです。

※ 重心線や支持基底面について詳しく知りたい方は「トレーニングの安定性に関わる支持基底面と重心について」をご覧ください。

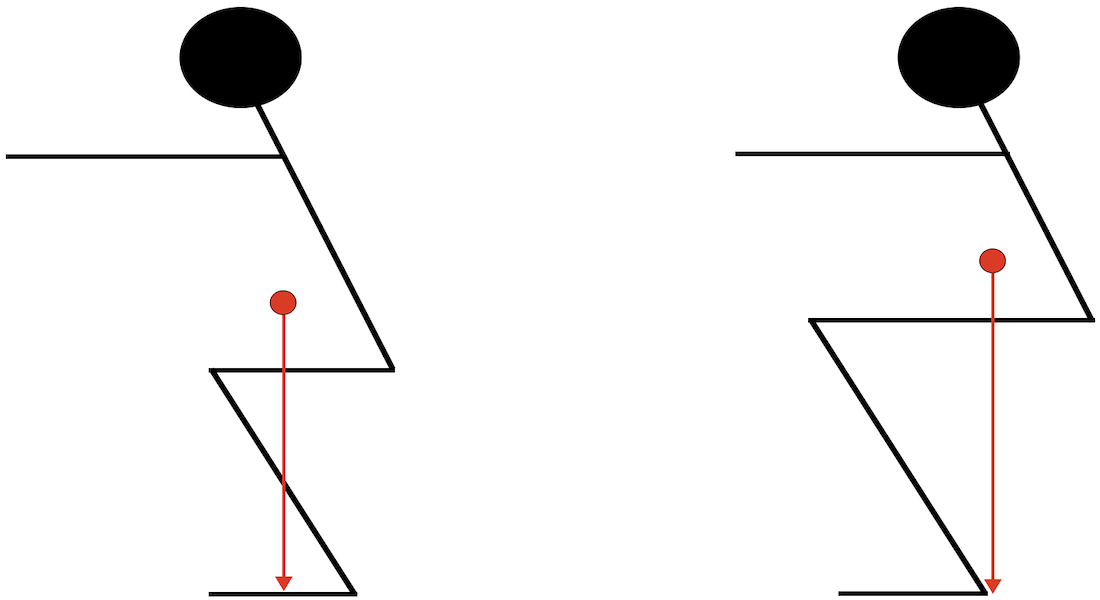

では、どうすれば高身長でも低身長のように安定した動作を行えるのかというと、いくつかの対処法が考えられるのですが、その中の1つとしては「さらに広く足幅を構える = つま先を外に向けガニ股気味でしゃがむ」が挙げられます。

つまり、イラスト左からイラスト右へ移行することによって、横方向から見たときの大腿骨長 = 矢状面上のモーメントアームを短くすれば支持基底面に重心線が収まり、後ろへの転倒を防ぎかつ安定した動作を行うことが可能です。

これが「高身長の方がスクワットを行う場合は、肩幅よりもさらに広く足幅を構えた方が良いかもしれません」と冒頭でお伝えした理由になります。

もっとも「足幅を変えた結果、スクワットで得られる効果 = 効く部位も変わるのでは? 何なら、効果が落ちるのでは?」と思われる方もいらっしゃることでしょう。

その可能性は確かに否定できませんが「足幅を変えても、スクワット動作時の筋活動に有意な差は見られなかった」との報告もなされているため「仮に得られる効果 = 効く部位が変わったとしても、微々たるもので無視しても大丈夫なレベル」と捉えて支障はないかと思われます。

それよりも、スクワットの足幅を決定する際は効果云々ではなく「いかにバランス良く深くしゃがめるか?」といった動きを第一優先に考えられるのがオススメです。

最後に

今回は「【高身長の方必見】スクワットの適切な足幅は身長 ≒ 大腿骨長や脛骨長等で変わる」というタイトルで記事を書いてきましたがいかがだったでしょうか?

次回作もご期待ください。

札幌市近郊にお住いの方は、新しいカタチ ビギナー特化の フィットメソッド か

施設占有 完全マンツーマンのパーソナルトレーニングジム スタイルメソッド をご利用ください。